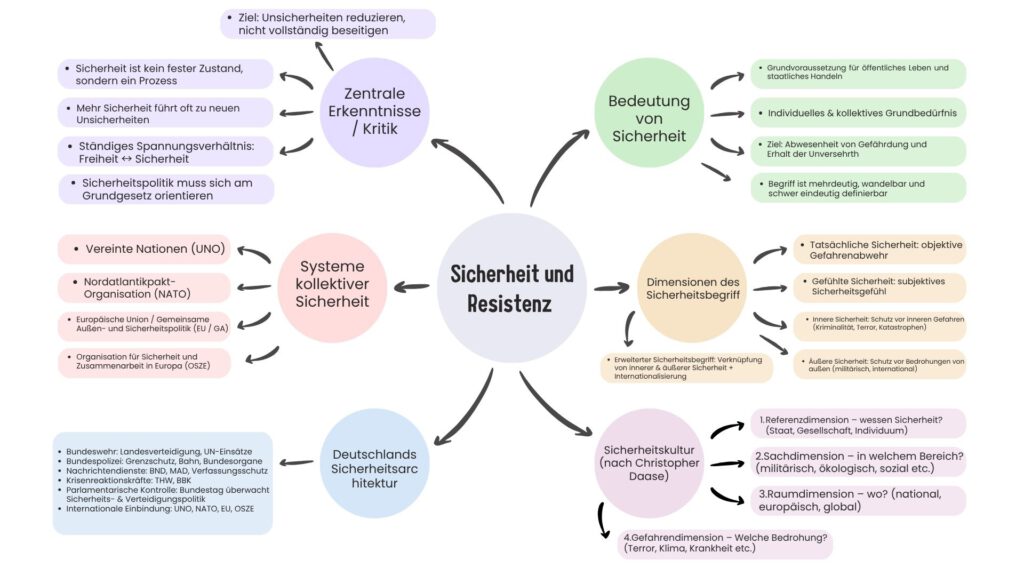

Zum Sicherheitsbegriff

Zu diesem Text habe ich noch eine Überarbeitung verfasst, u.a. mit einem Glossar der zentralen Begriffe.

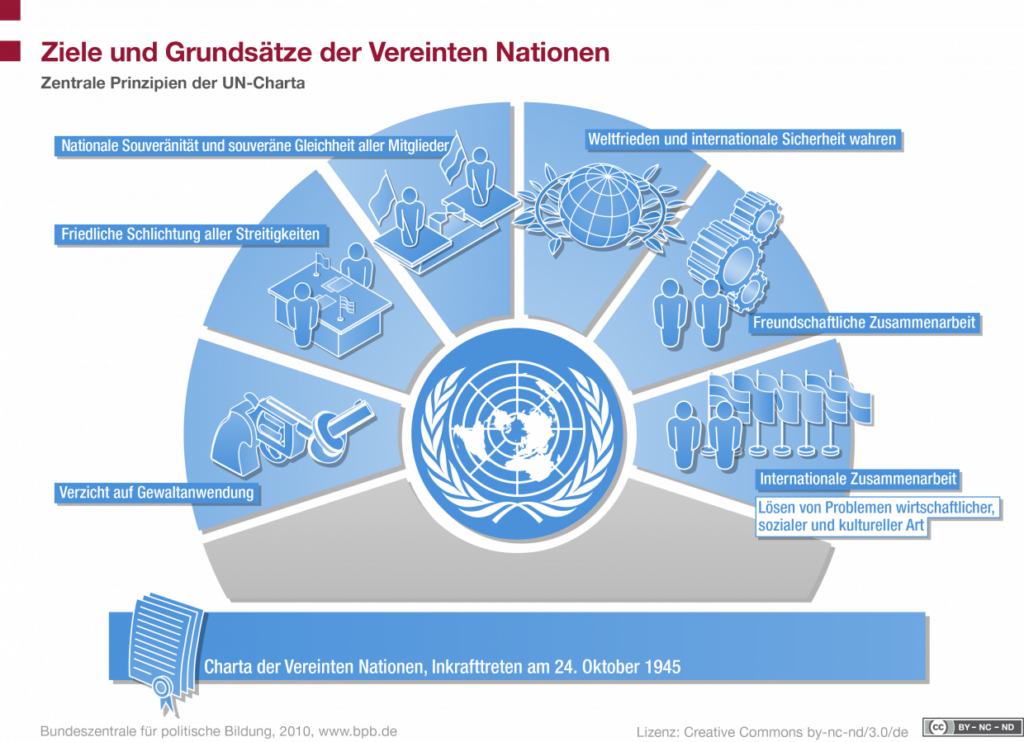

Lehrvideo zur UNO

Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik

Deutschlands Sicherheitsarchitektur

Ziele und Strategien der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik

Vom Weißbuch zur Nationalen Sicherheitsstrategie

Mit der Nationalen Sicherheitsstrategie vollzieht Deutschland einen historischen Schritt: Erstmals bündelt sie außen-, sicherheits-, wirtschafts- und gesellschaftspolitische Aspekte in einem gemeinsamen sicherheitspolitischen Leitbild. Während die früheren Weißbücher der Bundeswehr vor allem militärische Verteidigung und Bündnispolitik definierten, versteht die neue Strategie Sicherheit umfassend – als Schutz von Staat, Gesellschaft und individueller Lebensgrundlagen in einer zunehmend vernetzten, krisenanfälligen Welt.

„Zeitenwende“ 2023 – zurück zur Landesverteidigung

Bundeswehr in der Zeitenwende. Können wir Krieg?

Nach dem Ende der bipolaren Konfrontation und dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Warschauer Paktes schien für den Politikwissenschaftler Francis Fukuyama im Jahre 1989 das „Ende der Geschichte“ gekommen zu sein. Die Demokratie hatte sich im Kampf der Systeme, so schien es, ein für allemal durchgesetzt- eine Zeit des ewigen Friedens stand uns bevor. Es ist dann anders gekommen, dennoch wurde unter dem Eindruck des Endes des kalten Krieges (extern|yt) unser Militärapparat drastisch zurückgebaut- schlicht auch deshalb, um Kosten zu sparen. Aus heutiger Sicht war diese Vorstellung zu idealistisch und wenig realistisch, um an dieser Stelle mal die Denkschulen der Internationalen Politik zu bemühen.

Die Liste der Hausaufgaben ist lang, die Herausforderungen, mit denen wir uns in puncto Wehrhaftigkeit und Landesverteidigung konfrontiert sehen ist lang. Es fehlt nicht nur am Material, sondern auch am Personal und Bereitschaft. Lesenswert in diesem Zusammenhang:

STICHWORT: WEHRPFLICHT

Keller, Patrick: Anmerkung zur Wehrpflichtdebatte

STICHWORT: ZIVIL- UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

Lammert, Martin: Sirene und System

STICHWORT: RESILIENZ

Möller, Almut & Müller, Nora: Resilienz von Unten

Auf Grundlage dieses letzten Textes möchte ich euch hier eine Gegenüberstellung gesellschaftlicher Resilienz geben, um diesen zentralen Begriff aus der Nationalen Sicherheitsstrategie noch weiter zu verdeutlichen.

| Aspekt | Deutschland | Baltische Staaten | Lehren für Deutschland |

|---|---|---|---|

| Bedrohungswahrnehmung | Geringes Bewusstsein für militärische und hybride Bedrohungen; Russland wird kaum als reale Gefahr gesehen. | Ständige Bedrohungswahrnehmung durch Russland; Freiheit gilt als gefährdetes Gut. | Sicherheitspolitische Bildung und öffentliche Kommunikation stärken, um Gefahren realistisch, aber nicht alarmistisch zu vermitteln. |

| Gesellschaftliches Verständnis von Resilienz | Resilienz wird oft als technische oder staatliche Aufgabe verstanden. | Resilienz ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt – jeder Einzelne trägt Verantwortung. | Resilienz als Bürgerpflichtetablieren; Zivilgesellschaft als aktiven Partner sehen. |

| Staat–Gesellschaft-Verhältnis | Delegation von Verantwortung an staatliche Institutionen; wenig Eigeninitiative. | Enge Verzahnung von Staat, Ehrenamt und Zivilgesellschaft (z. B. Schützenunion, freiwillige Cyberabwehr). | Aufbau von Partnerschaften zwischen Staat und Bürgern; Förderung freiwilliger Strukturen. |

| Politische Kultur und Demokratieverständnis | Vertrauen in Institutionen teilweise erodiert; politische Passivität verbreitet. | Hohes Vertrauen in demokratische Institutionen als Voraussetzung von Selbstbestimmung. | Partizipation fördern, Demokratiebildung intensivieren, lokale Verantwortung betonen. |

| Umgang mit Desinformation & Cybergefahren | Reaktive Maßnahmen, föderale Koordination oft langsam. | Strategische Kommunikation, aktive Abwehr von Desinformation, starke Cyberzivilgesellschaft. | Ausbau von Medienkompetenz, Förderung digitaler Selbstverteidigung, gezielte Bildungsprogramme (z. B. nach Vorbild Big Small Screens). |

| Historisches Bewusstsein | Langes Gefühl der sicherheitspolitischen Geborgenheit; kaum Erfahrung mit existenzieller Bedrohung. | Erfahrung von Okkupation und Unfreiheit prägt Bewusstsein und Zusammenhalt. | Geschichtsbewusstsein für Freiheit und Demokratie schärfen, ohne Angstnarrative. |

| Resilienzfördernde Strukturen | Föderale Zersplitterung, wenig lokal verankerte Initiativen. | Starke kommunale und freiwillige Netzwerke; gelebte Praxis der „zivilen Verteidigung“. | Resilienz lokal verankern (Gemeinden, Schulen, Vereine); kommunale Austauschformate mit dem Baltikum anstoßen. |

| Rolle der Bildung | Kaum verankert im Curriculum; Krisen- und Demokratiebildung selten praktisch. | Medienkompetenz, Selbstschutz und gesellschaftliche Verantwortung Teil der Bildung. | Einbindung in schulische Bildung: Zivilschutz, Desinformation, Demokratie und Solidarität. |

| Leitmotiv | Angst vor Militarisierung bremst gesellschaftliche Debatte. | „Wer vorbereitet ist, muss sich nicht fürchten.“ | Resilienz als Haltung der Gelassenheit durch Vorbereitungverstehen. |

| Zielbild | Reaktives Sicherheitsdenken, begrenzt strategische Kultur. | Präventive Sicherheitskultur, hohe Eigenverantwortung. | Resilienz als Kern demokratischer Wehrhaftigkeit – vorbereitet, vernetzt, engagiert. |

Sicherheit – Überblick

Resilienz – Überblick